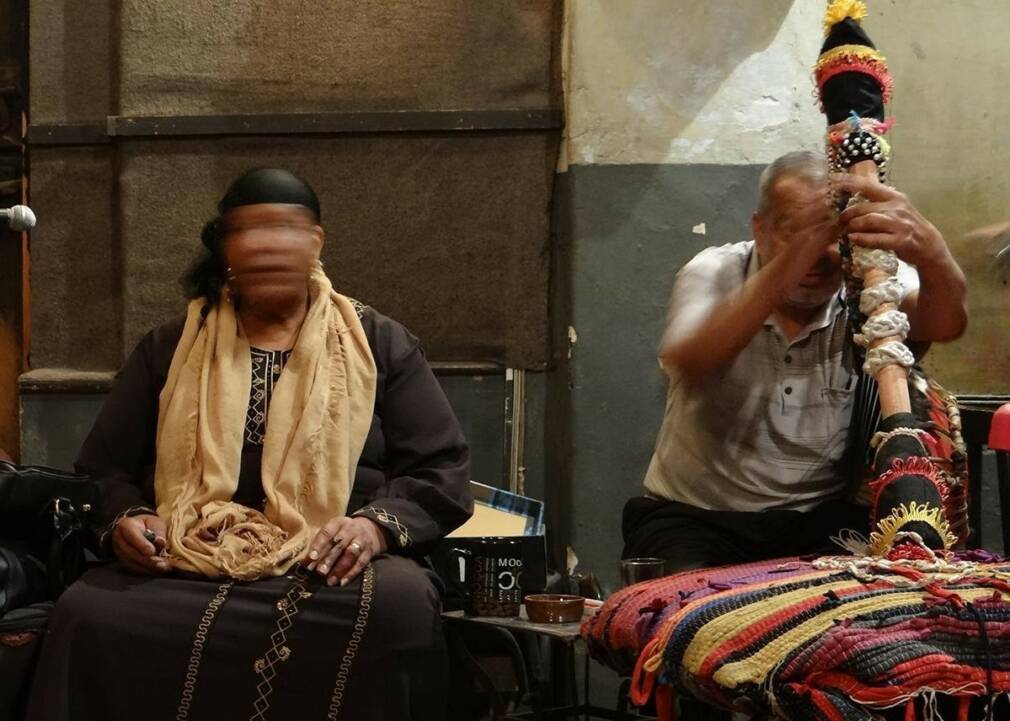

Au cœur de l’hiver néerlandais, la Jacobikerk, petite église protestante d’Utrecht et habituel point de départ des pèlerins hollandais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, attend un événement sacré. Nous sommes à la quinzième édition du Guess Who?, un des plus intrépides événements européens en termes de découvertes musicales, et le festival accueille cette nuit un mystérieux ensemble égyptien, à majorité féminine, Mazaher. Leur venue est exceptionnelle – le groupe ne s’est pas produit en Europe depuis plus de quinze ans –, leur musique, elle, l’est tout autant. Les six membres de Mazaher sont les derniers pratiquants du zãr, un rituel thérapeutique, une cérémonie de transe qui soigne et délivre. Mais de qui et de quoi au juste ?

Dans son Encyclopédie des démons et de la démonologie (Facts on File, Inc. – 2009) Rosemary Ellen Guiley désigne les zãr comme des esprits malfaisants, qui tourmentent un hôte humain, généralement une femme : « la victime est alors amenée face à une Shechah (Shechah ou Chikha, la doyenne en arabe, ndr), la voyante-thérapeuthe qui ordonne la cérémonie et va identifier précisément le zãr responsable des troubles, parmis un vaste panthéon d’esprits. Une fois interrogé – parfois en langue zãr, compréhensible uniquement de la Shechah –, l’émissaire maléfique demande à recevoir un certain nombre de présents pour être satisfait, et ainsi cesser de tourmenter son hôte. »

Le zãr désigne donc un ensemble d’esprits, et par extension le rituel destiné à apaiser leurs désirs, pour le salut du, et bien souvent, de la possédée. Avec une moyenne d’âge qui dépasse les soixante-cinq ans, les membres du Mazaher Ensemble sont les dernières héritières et pratiquantes de cette cérémonie thérapeutique en Égypte. En près d’une heure trente, le concert qu’elles auront donné cette nuit-là, au cœur de cette étonnante église protestante, n’est qu’un infime avant-goût de tout ce qu’une cérémonie peut déployer : satisfaire un esprit peut nécessiter jusqu’à sept leilas (« nuits » en arabe) de chants et de danses extatiques, d’offrandes, de percussions cinglantes, d’encens ou de sang d’agneau frotté sur le front de la victime.

« Ce que nous faisons n’a rien à voir avec de l’exorcisme » confie Madiha, la chanteuse principale de Mazaher. « L’objectif du zãr est d’harmoniser le moi intérieur des participantes et des participants. Notre musique, nos chansons sont d’abord spirituelles, elles aident à soulager les auditeurs du stress comme des mauvaises vibrations. » Cette doyenne du zãr chante depuis l’âge de 11 ans. Sa mère était également chanteuse de zãr, elle avait elle-même commencé à chanter avec sa propre mère alors qu’elle était encore jeune enfant, en Haute-Égypte.

« Croyances populaires soufies et rîtes africains antéislamiques »

Le zãr pratiqué par Madiha et les membres de Mazaher trouve ses racines en Afrique sub-saharienne, auprès – entre autres – des peuples Kanouris, Songhay et Haoussas. Déplacé et implanté par les commerçants d’épices, marchands arabes ou musiciens, ce rîte de possession, né dans le creuset de différentes cultures d’Afrique noire, s’est ensuite mêlé à l’Islam local. Certaines sources parlent ainsi d’un culte bilalien, en référence à Bilal, l’esclave affranchi et compagnon du prophète de l’Islam. À l’image de cousins éloignés comme le candomblé brésilien, le vaudou haïtien ou de la santeria cubaine, le zãr est une culture confrérique, née de l’esclavage.

Orale, dansée, musicale, l’histoire du rîte est difficilement datable. Sa géographie elle, est mieux connue. Au fil des siècles, le rituel s’est étendu à tous l’espace saharien : il est aujourd’hui pratiqué de l’ouest africain, au Maroc ainsi qu’en Mauritanie, jusqu’au Soudan. En traversant le Golfe persique par le delta d’Ormuz – on trouve d’ailleurs des confréries zãr sur l’île d’Ormuz –, le culte s’est implanté jusqu’en Iran. Sur le fond, le rituel est partout le même : des rythmes de transe aux vertus thérapeutiques et médiumniques.

« On est ici face à un syncrétisme religieux, qui fusionne les croyances populaires soufies locales avec des rîtes africains, antéislamiques » nous a expliqué Zouheir Gouja, musicien et spécialiste tunisien des traditions musicales de transe afro-maghrébine. « On l’appelle gnaoua au Maroc, diwân en Algérie, stambali ou benga en Tunisie, zãr au Soudan, en Égypte, au nord de l’Éthiopie ou en Iran… Mais ces musiques de transe sont finalement presque toutes les mêmes, et ont pour socle commun l’espace saharien. Chaque confrérie dispose de son propre répertoire musical et de chants, qui structurent le rituel, et dirigent son déroulement. »

Vous connaissez certainement le son de la communauté gnaoua et désormais celui du stambali, qui se jouent principalement à partir de crotales de fer (les karkabous ou chkacheks) ainsi que d’un luth à cordes (le guembri). Le zãr pratiqué par Mazaher convoque lui un ensemble d’instruments à faire perler de plaisir n’importe quel ethnomusicologue. Outre la prédominance du chant et les rythmes de Doff, un large tambour arrondi, le zãr égyptien se distingue des autre musiques de transe par l’utilisation de la tamboura, une lyre à six-corde, souvent incrustée de cauris, ainsi que du Mangour, une ceinture de cuir autour de laquelle sont accrochés des dizaines de sabots de chèvres. En dansant, le joueur produit ainsi un son de ruissellement presque aquatique, tout à fait typique.

Un rituel d’élévation en danger d’extinction

Professeur de langues à l’Université d’Ain Shams au Caire, c’est Ahmed El Maghraby qui a créé le groupe Mazaher, en 1999. Un véritable all-star band national, qui réunit donc les dernières pratiquantes du genre en Égypte. Trois années plus tard, le directeur artistique fondait le Centre Égyptien pour les Arts et la Culture Makan : le zãr y survit aujourd’hui encore, à raison d’un concert par semaine, tous les mercredis soir. Car le zãr, à l’instar d’une bonne partie des musiques de transe africaines, souffre aujourd’hui d’un manque de reconnaissance institutionnelle d’une part, mais également d’un désintérêt des différents publics même : « le zãr fût un temps exploité par l’industrie du cinéma égyptien » commente Ahmed « l’image du rituel y était alors folklorisée, dans des films où les réalisateurs l’agitaient pour sa dimension mystique. Les aspects culturels ou sociaux étaient évidemment complètement passés sous silence. Aujourd’hui, les élites égyptiennes méprisent le zãr pour son côté chaâbi, qui signifie populaire en arabe. Un peu comme si cette pratique n’était pas socialement digne de représenter la culture égyptienne » déplore Ahmed El Maghraby. Pour le fondateur du centre culturel Makan, « le grand public, lui, s’est largement détourné de ses racines anciennes, locales, au profit du mainstream. Le peuple désire le mainstream. Le public égyptien a longtemps désiré la pop ou le rap, pour imiter l’occident. Pire, aujourd’hui notre jeunesse a le regard tourné vers le faste du Golf, et les richesses de Dubaï. »

Il n’en a pas toujours été ainsi : « des années trente jusqu’au début des années 1980, le zãr était pratiqué dans de nombreuses maisons du Caire » explique la chanteuse et productrice égyptienne Nadah El Shazly. « Mon grand-père m’a confié avoir vu, enfant, derrière les portes à moitié closes de sa maison, comment sa tante dansait frénétiquement avec d’autres femmes, et comment il était hypnotisé par les percussions et leur chant. »

À la fin du vingtième siècle, le rituel va pourtant lentement régresser, jusqu’à devenir une pratique quasi secrète : « les voix réformistes et nationalistes qui agitaient alors l’Égypte l’avaient jugé arriéré et barbare, tandis que les wahhabites conservateurs l’ont condamné car jugé blasphématoire » poursuit Nadah. « La désinformation autour du zãr a continué à se répandre et à partir des années 1990, la pratique était fortement stigmatisée. »

Aujourd’hui, l’heure est grave pour le rituel. Les pratiquantes du zãr égyptien ne seraient plus qu’une vingtaine dans tout le pays. Une bonne partie d’entre elles composent le line-up de Mazaher. Faute d’économie suffisante autour de la cérémonie, les descendants des pratiquants n’ont pas repris le flambeau. Même les enfants de Madiha, la leadeuse de Mazaher, n’ont pas pris la relève de leur mère. « Désormais, nous sommes engagés dans une course contre la montre » s’inquiète Ahmed, le directeur artistique du Mazaher Ensemble. Tous craignent qu’à la disparition des derniers membres du groupe, le rituel, dans sa déclinaison égyptienne, ne s’éteigne.

« Outre la pratique à domicile, rare et privée, ainsi qu’une poignée d’événements traditionnels particuliers en dehors du Caire, c’est à Makan que les dernières performances de zãr sont visibles en Égypte, de façon hebdomadaire » explique la musicienne Nadah. « D’autant que l’épidémie de covid et les couvre-feux nous ont presque porté le coup de grâce » ajoute Ahmed. « Ce que nous proposons au Makan, c’est d’abord un espace d’expression. Un cadre, au cœur duquel Mazaher peut continuer de déployer sa musique. Mais ce ne sont pas des rituels complets qui y sont présentés » avertit le fondateur. « Je me souviens du premier concert du groupe au Centre, ils sont arrivés à dix-sept et sont reparti le lendemain à la même heure ! » Avec des morceaux qui peuvent durer – sans forcer – une heure et demie, le Makan est forcé de « compacter » les performances, pour les rendre accessible à un public de non-initiés : « il s’agit de concerts qui intègrent, de la façon la plus fidèle possible, des éléments musicaux essentiels de la cérémonie, sans briser le rituel bien évidemment. Le public peut y écouter de la musique, mais aussi ressentir comment l’ensemble travaille à une forme de réconciliation entre l’esprit humain, et les autres esprits qui l’entourent. »

Au Makan, pas de scène surélevée ni de backstages : « les musiciens et le public sont tous mêlés, unis ensembles dans une intimité nécessaire au rituel. À l’ouverture de notre petit lieu, soixante-dix pourcent du public était étranger, composé d’européens, d’expatriés » nous confie Ahmed, le fondateur de Makan. « Ils arrivait parfois que ces étrangers et touristes invitent un ami égyptien à une soirée zãr, et c’est de cette façon que nous sommes parvenus à capter le public local, à la redécouverte de son propre patrimoine. » Aujourd’hui, Mazaher cherche la voix du nord : « être mis à l’honneur sur des grosses plates-formes d’échanges musicales comme Le Guess Who? nous rend ensuite visibles dans notre propre pays. Je reconnais qu’il s’agît d’un cheminement étrange, sûrement un peu insensé, mais c’est en arpentant cette voie du nord que Mazaher et le zãr trouveront la lumière. »

Possession et safe place : les femmes, au cœur des rîtes de transe africains

Particularisme majeur et commun au zãr égyptien, aux cérémonies Stambali de Tunis comme à la Banga des franges du Sahara : la grande place occupée par les femmes au sein des rituels. Elles sont prêtresses, patientes, clientes, danseuses ou musiciennes et sont au cœur de ces cultes de possession : « qu’elles les ordonnent ou qu’elles en bénéficient, les femmes sont effectivement surreprésentées dans les rîtes de transes africains » commente Ahmed El Maghraby, le fondateur du centre culturel Makan au Caire. « Au final, j’ai le sentiment que les femmes participent aux soirées sans vraiment penser à la confrérie, ou à l’élévation. Les clientes, les patientes, les habituées du zãr se rendent d’abord aux cérémonies parce qu’elles leur font du bien. »

Être femme, et se rendre à une cérémonie, comme on prendrait un temps pour soi.

Largement absentes d’un espace public nord-africain régi par des masculinités souvent oppressantes, les femmes peuvent trouver dans l’extase des cérémonies de transe des moyens symboliques et réels de se soustraire à la domination sociale patriarcale. Et ainsi d’accéder, librement, au sacré.

Lieux d’accueil des cérémonies et des confréries, les zaouias (sanctuaires confrériques, ndlr) seraient-elles les premières safe place du monde arabo-musulman ? L’hypothèse est partagée par de nombreux observateurs de ces rituels. C’est l’avis de l’auteure Hédia Ouertani-Khadhar, Professeur des Universités (Université de Tunis) : « entre l’espace public et privé, la situation de la femme change, elle se couvre dans la rue mais pratique en privé la transe avec les hommes.* »

Observateur du gnawa marocain, le philosophe et sociologue français Georges Lapassade** parle littéralement du culte comme d’une « religion de femmes ». En Tunisie, le rituel Stambali convoque la question du genre encore plus frontalement : la prêtresse du culte – l’arifa –, même si elle née homme, aura les manières d’une vieille femme. Avec une vie publique ultra-binaire, le Maghreb, dans son contexte musulman, semble accorder une certaine tolérance – et peut être finalement la seule –, envers la fluidité de genre qui s’exprime au sein de la communauté des adeptes.

Stambali, banga, gnawa, diwân ou zãr égyptien… les cultes de possession africains ne délivrent pas seulement des esprits : ils tolèrent les ambivalences sexuelles, sociales et libèrent leurs pratiquantes.

Pour combien de temps encore ?

Ce sont les suédois d’Ajabu Records qui s’occupent de la diffusion de la musique de Mazaher. Toutes les informations à propos du label se trouvent ici.

Le zãr s’écoute tous les mercredis, dans le ventre du Makan. Pour cela, rendez-vous au Caire, 1 Saad Zaghloul St. El Dawaween. Toutes les informations à propos du lieu se trouvent ici.

* Lire Femmes et rites de possession en Afrique sub-saharienne, en Tunisie et au Brésil d’Hédia Ouertani-Khadhar. © Presses universitaires de Perpignan, 2011

** Lapassade Georges, Les gnaoua, un vaudou maghrébin, Revue Zellige n° 3, Service Culturel, Scientifique et de Coopération de l’Ambassade de France au Maroc, Octobre 1996.